Critiques

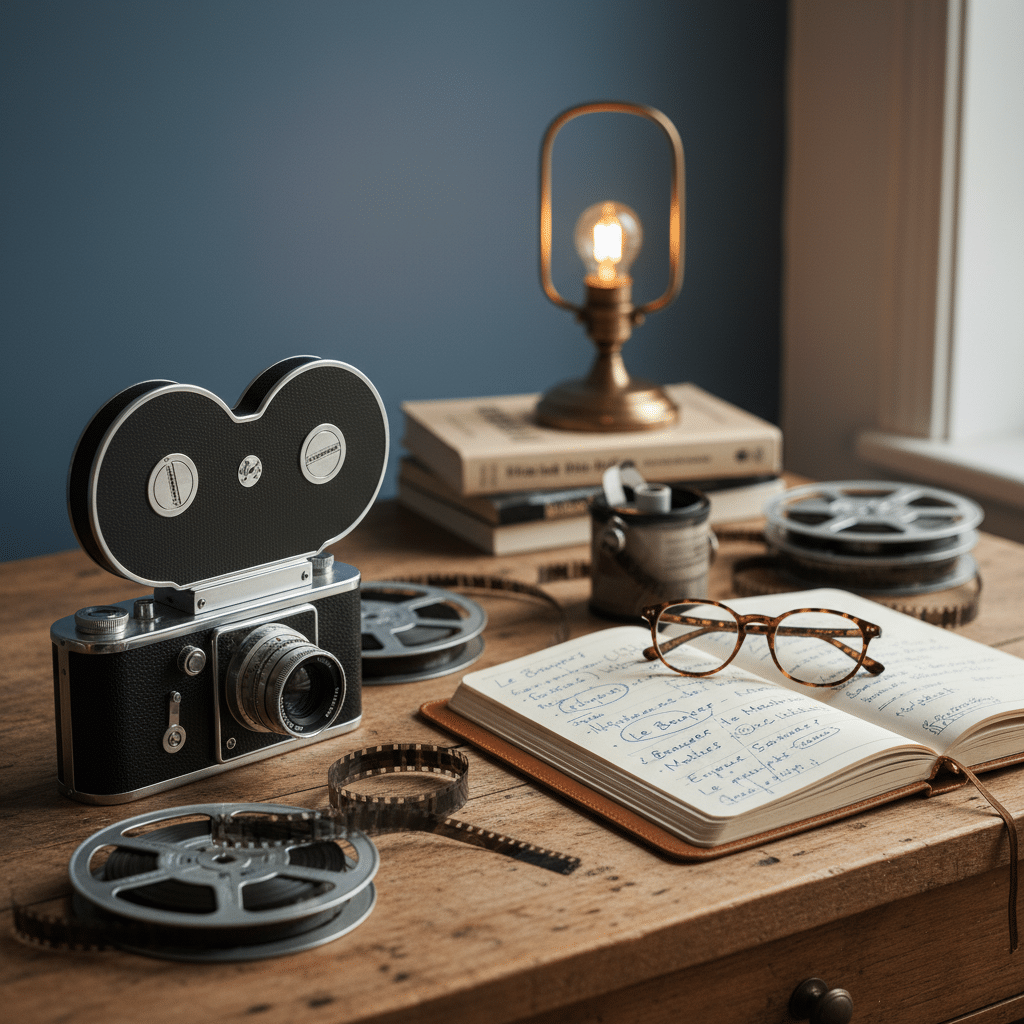

analyse du film le braqueur : décryptage et enjeux

Analyse du film Le Braqueur : décryptage et enjeux cinématographiques

Posé entre la rigueur clinique du néo-film noir et l’émotion d’une tragédie romantique, Le Braqueur (Der Räuber, 2010) de Benjamin Heisenberg s’impose comme un cas d’école pour toute Analyse cinématographique ambitieuse. Inspiré du roman de Martin Prinz, lui-même nourri par un fait divers autrichien, le long métrage suit Johann Rettenberger, coureur de fond et braqueur de banques, dans un parcours qui articule obsession, vitesse et ascèse corporelle. La singularité du film tient à sa écriture sèche : peu de couleurs, peu de dialogues, peu de musique. Chaque choix esthétique sert un décryptage film où l’adrénaline n’est jamais un gadget mais un langage.

Sur le plan des enjeux cinématographiques, l’œuvre refuse la glorification. Heisenberg saisit Vienne sans pittoresque, avec une neutralité presque documentaire. Les masques grotesques, la pompe à cadence de la course, les hold-up exécutés en séquence frappent par leur précision. La caméra observe la mécanique humaine comme une horloge, jusqu’à transformer la course en métaphore du braquage. Une question irrigue le récit : quelle place reste-t-il au sentiment quand tout est calculé pour la fuite ? Cette tension trouve un écho dans la relation avec Erika, point d’ancrage émotionnel qui n’adoucit jamais l’âpreté du monde montré.

Le film prend à revers la formule du casse spectaculaire. Ici, pas de gadgets, pas de vernis heroïque, mais un décorticage film du geste criminel réduit à sa logique de performance. La précision quasi-athlétique – fréquence cardiaque, split times, respiration – reflète une tête froide. Le spectateur n’est pas invité à l’admiration, encore moins à l’identification ; il est convié à la analyse film du mouvement et de ses conséquences. Cette distance n’éteint pas l’intensité : elle la concentre. La dernière chasse à l’homme, évoquée comme l’un des plus grands dispositifs policiers en Autriche d’après-guerre, cristallise un vertige tragique.

Au-delà du plaisir d’horlogerie, la mise en scène suggère un paradoxe : courir pour s’échapper revient à s’enfermer dans une boucle. Fuite, effort, braquage, repli ; le montage épouse ce cycle. La analyse narrative révèle une géométrie simple – préparer, exécuter, disparaître – sans exposition lourde. Le personnage ne se confie pas ; les plans parlent pour lui. La musique, rare, intervient comme une lame de fond (le lamento de Lorenz Dangel) et souligne la fatalité plutôt que la course-poursuite.

Pour mieux éclairer ces choix, un fil conducteur accompagne chaque partie : Maya, coureuse amateure d’un club universitaire, découvre le film avec ses partenaires d’entraînement. Chacun s’accroche à un détail (cadence, souffle, solitude) comme à un repère connu. Leur lecture croisée, sportive et sensible, offre un miroir stimulant : pour le groupe, Le Braqueur parle autant de chronos que d’isolement. Cette transposition simple ouvre un accès au film, sans jargon, et confirme la mission de guidage chère au lecteur curieux.

Enfin, replacé dans la critique hexagonale, le titre a conquis une notoriété discrète mais durable. Dans le cinéma français, on a souvent salué sa manière de dépouiller le récit policier pour retrouver l’os du drame. Les comparaisons fréquentes avec Petzold (pour l’épure) ou avec des films de casse plus hollywoodiens soulignent une singularité : Heisenberg pousse la logique minimaliste jusqu’à l’ascèse. Résultat, une expérience tendue, qui interroge nos habitudes de spectateurs nourris aux surenchères.

- 🏃♂️ Obsession du corps en mouvement : cadence, souffle, économie du geste.

- 🎭 Masques et anonymat : déshumanisation volontaire de l’acte.

- 🎬 Mise en scène épurée : peu de dialogues, découpage chirurgical.

- 🎼 Musique rare mais marquante : Lorenz Dangel en marqueur de tragédie.

- 🧭 Enjeu moral : distance critique sans moraliser, étude de film plutôt que plaidoyer.

| Axes d’analyse 🔍 | Choix de Heisenberg 🎬 | Effet sur le spectateur 👀 |

|---|---|---|

| Récit | Structure cyclique, exposition minimale | Tension continue, participation active 🤔 |

| Image | Vienne dé-pittoresque, cadres serrés | Sentiment d’enfermement 🚧 |

| Son | Silences, lamento ponctuel | Impact émotionnel différé 🎧 |

| Personnage | Opaqueness, gestes lisibles | Projection contrôlée, pas de glamour 🥶 |

Insight final : une étude contrôlée du mouvement et de la fuite, qui transforme le braquage en discipline d’endurance.

Analyse narrative de Le Braqueur : structure, rythme et tension

La analyse narrative de Le Braqueur révèle une architecture sans graisse. L’amorce post-carcérale installe immédiatement la logique d’auto-contrôle : tapis de course, métriques corporelles, repérages cliniques. Plutôt que d’aligner les informations, le récit préfère les actions signifiantes. Les scènes de braquage, filmées à hauteur d’homme, s’emboîtent comme des fractions d’un même geste. Chaque séquence prépare la suivante avec une modestie apparente, ce qui renforce la tension.

Le cœur du dispositif repose sur la répétition modulée. Un braquage n’est jamais l’exact double du précédent ; un coureur n’est jamais au même état de fatigue. Cette micro-variation entretient l’incertitude. Les choix de découpage – points d’entrée tardifs, sorties abruptes – privilégient l’ellipse. La narration se concentre sur les décisions qui coûtent cher, et les conséquences s’évaluent à l’échelle du souffle. La fuite n’est pas qu’un motif ; elle est la ponctuation.

Autre force, la manière d’orchestrer le point de bascule : l’identification du braqueur déclenche un déploiement policier massif. Heisenberg filme l’étau sans tapage : véhicules, radios, plans de circulation, autant de signes d’un système qui se referme. Le spectateur, placé dans la peau d’un stratège mais privé des dialogues explicatifs, anticipe, calcule, espère. Une critique film souvent relevée par la presse française tient à ce balancier maîtrisé entre suspense et ascèse.

Du côté des personnages, l’économie verbale renforce la sensation de destin. Erika, par sa simple présence, réoriente la courbe dramatique. Sans grands discours, une phrase suffit – “Pars, je ne t’apporte que du malheur” – pour isoler la tragédie d’un amour sacrifié. Le Braqueur refuse la confession ; il préfère la matérialité des choix. Cette retenue crée un champ magnétique puissant, que le montage vient canaliser.

Maya et son club de course en tirent un guide pratique de lecture : lire la trajectoire comme un plan d’entraînement. Pics d’effort, phases de récupération, seuils trop souvent franchis. La comparaison, aussi simple soit-elle, aide à convertir la grammaire des plans en sensation physique. La mise à distance émotionnelle n’abolit pas l’empathie ; elle l’aiguise par la logique.

- ⏱️ Rythme cardiaque narratif : alternance accélération / micro-pauses.

- 🧩 Ellipses actives : le spectateur complète les vides, étude de film invitée.

- 🚨 Point de bascule : identification → dispositif policier, tension cumulative.

- 💬 Parcimonie des dialogues : sens par l’action plutôt que par la parole.

- ❤️ Amour contrarié : pivot tragique sans pathos, enjeux cinématographiques clarifiés.

| Étapes clés 🧭 | Fonction dramatique 🎭 | Signes à repérer 🔎 |

|---|---|---|

| Sortie de prison | Nouvel équilibre, protocole de contrôle | Tapis de course, mesure du pouls 🩺 |

| Premiers braquages | Répétition comme méthode | Masques, trajectoires courtes 🎭 |

| Identification | Point de non-retour | Radios, checkpoints, géographie urbaine 🗺️ |

| Chasse à l’homme | Accélération finale | Plans serrés, souffle court 🏁 |

Insight final : une mécanique dramatique qui respire, où chaque accélération narrative a un coût physiologique lisible à l’écran.

Pour prolonger le regard, un détour par des entretiens de l’équipe éclaire la fabrication du rythme et du découpage, souvent pensée comme une partition.

Esthétique, musique et réalisme : étude de film sur la mise en scène de Benjamin Heisenberg

L’épure visuelle du film repose sur un refus de l’effet facile. La photographie opte pour des teintes neutres, des arrières-plans peu signifiants, et une Vienne dé-pittoresque. En évitant les cartes postales, Heisenberg transforme la ville en piste d’entraînement. La caméra suit à distance raisonnable, parfois à l’épaule, parfois posée, avec une préférence pour les axes qui conservent la continuité du geste. Une Analyse cinématographique attentive repère la logique : privilégier la lisibilité de l’espace pour rendre l’effort tangible.

Le son, discret, accentue cette impression de monde réel. On retient surtout un motif musical rare, le lamento composé par Lorenz Dangel, qui agit comme une marée mélancolique. Le reste du temps, la bande-son collecte les éléments concrets – respiration, frottements de textiles, claquement des semelles – qui ancrent la fiction dans une texture quasi-documentaire. Les hold-up ne sont pas surmixés ; ils sont calibrés pour restituer une pression interne.

Cette économie n’empêche pas les figures de style. Lorsque les braquages s’enchaînent, un motif rythmique (percussions, battements) soutient la mise en série, transformant la répétition en ritournelle inquiétante. Ailleurs, un plan fixe sur un visage, peu bavard, met en place l’ambiguïté morale : rien n’est excusé, rien n’est surligné. C’est au spectateur de faire l’effort d’analyse film, exactement comme le coureur doit produire son effort pour franchir la distance.

Le choix des masques absurdes n’est pas anecdotique. Il signale la déshumanisation du braqueur en action, tout en désamorçant la tentation du glamour. Le visage disparaît, reste la fonction. Cette froideur, parfois jugée “exercice de style” par une partie de la critique, constitue ici une voie d’accès : comprendre que l’efficacité n’est pas une esthétisation, mais une matérialisation de la analyse narrative. La beauté se loge dans l’exactitude du geste, non dans sa décoration.

Pour Maya et son groupe, cette esthétique parle un langage familier : celui des routines. La pellicule suit un protocole comme on suit un programme d’entraînement. L’image, à force d’autodiscipline, renvoie à une autre forme d’excès : l’acharnement. Là où d’autres films de casse misent sur la flamboyance, celui-ci choisit l’endurance. Un contre-pied qui, en 2025, conserve une force singulière à l’heure des récits spectaculaires calibrés pour les plateformes.

- 🎥 Cadres lisibles : priorité à la clarité spatiale.

- 🎧 Sonorités concrètes : respiration, textile, ville comme métronome.

- 🎭 Masques : désidentification, fonction plutôt que persona.

- 🌫️ Colorimétrie sobre : neutralité, refus du pittoresque.

- 🥁 Motifs rythmiques : répétition contrôlée, tension cumulative.

| Composant esthétique 🎬 | Traitement dans le film 🧪 | Effet recherché 🎯 |

|---|---|---|

| Cadre | Plans moyens / serrés, suivi du geste | Immersion physique 🏃 |

| Couleur | Palette neutre, faible saturation | Réalisme sans fioriture 🧱 |

| Musique | Lamento de Dangel, rare mais marquant | Tragique discret 🎻 |

| Son direct | Respiration, semelles, moteurs | Texture sensorielle 👂 |

Insight final : une esthétique d’endurance qui préfère l’exactitude à l’esbroufe, rendant la tension presque tactile.

Comparaisons et décorticage film : où se situe Le Braqueur parmi les films de braquage

Pour situer le film, une approche comparative clarifie ses choix. Face à la flamboyance chorale de Heat, au romantisme nocturne de Drive, à l’efficacité procédurale de The Town ou à l’angoisse continue d’Uncut Gems, Le Braqueur propose une voie singulière : l’ascèse. Le braquage y devient un prolongement de l’entraînement, non un spectacle. La solitude du “spécialiste” rappelle, par un autre biais, certaines œuvres de Christian Petzold, où l’économie de moyens dévoile l’architecture morale.

Le paysage européen offre aussi des échos. Côté cinéma français, la réception a souligné la parenté avec des lignes sèches (par exemple la façon dont Premiere a souvent défendu des polars minimalistes) et la distance avec des films plus démonstratifs. L’évocation d’un fait réel autrichien inscrit le récit dans une tradition de polars ancrés, aux antipodes des casses rocambolesques. Le film “Le Gang des Amazones”, par exemple, s’appuie sur une histoire vraie mais adopte une tonalité plus narrative et contextualisée ; ici, Heisenberg choisit l’angle du processus pur.

Du côté de la méthode, l’outil de analyse filmique enseigné par les institutions (CNC, écoles d’audiovisuel) s’avère précieux : scénario, découpage, montage, esthétique. En cochant ces cases, on observe un alignement rare : chaque module porte la même idée d’endurance. Le spectateur sort avec l’impression d’avoir “couru” lui-même, preuve que le dispositif agit en profondeur. D’un point de vue décryptage film, le résultat renforce l’adhérence sensorielle sans chercher la séduction cosmétique.

Pour Maya et son groupe, le panorama comparatif aide à poser des repères : quand choisir Le Braqueur plutôt qu’un thriller plus démonstratif ? Quand on cherche une tension qui progresse à la cadence du souffle, une précision d’athlète, et une émotion qui arrive par ressac. À l’inverse, si l’envie du moment est un casse flamboyant, mieux vaut opter pour “Heat” ou “The Town”. Cette logique d’aide au choix est utile à l’heure des plateformes saturées d’offres.

- 🔥 “Heat” (Michael Mann) : ampleur chorale, spectacle maîtrisé.

- 🌃 “Drive” (Nicolas Winding Refn) : stylisation nocturne, romantisme.

- 🏦 “The Town” (Ben Affleck) : procédure, attaches locales.

- 💎 “Uncut Gems” (Safdie) : stress continu, débordement sensoriel.

- 🏃 “Le Braqueur” : ascèse, endurance dramatique.

| Titre 🎬 | Approche du braquage 🏦 | Signature esthétique 🎨 | Effet dominant 💥 |

|---|---|---|---|

| Le Braqueur | Processus minimal, répétition | Épure, son concret | Tension physique 🫁 |

| Heat | Opérations d’envergure | Chorégraphie urbaine | Épique réaliste 🔥 |

| Drive | Fuites stylisées | Néons, musique synth | Romantisme noir 🌃 |

| The Town | Procédural détaillé | Boston ancré | Suspense classique 🎯 |

Insight final : la place du film tient à son refus de la flamboyance, qui en fait un point de repère précieux pour comprendre “l’endurance” appliquée au récit criminel.

À compléter avec des analyses d’experts, notamment d’anciens braqueurs devenus cinéastes, pour confronter la vraisemblance des méthodes à la réalité du terrain.

Réception critique, contexte culturel et enjeux de diffusion en France

Dès ses premières projections, notamment à Berlin puis à Paris Cinéma, Le Braqueur a été salué pour sa précision et sa sobriété. La critique film en France, attentive à la tradition du polar sec, a souvent mis en avant l’efficacité documentaire des scènes de course et de hold-up. On a également noté la manière dont le film échappe à la bienveillance automatique envers son protagoniste : pas de charisme outrancier, pas de punchlines. Cette retenue nourrit la cohérence d’ensemble, quitte à désarçonner une partie du public habitué aux marqueurs spectaculaires.

Sur le plan culturel, la figure du coureur-braqueur réactive un archétype moderne : le performeur obsédé. À l’ère où la quantification de soi s’invite dans le quotidien (applications de course, montres connectées), l’obsession de Rettenberger trouve un écho particulier. En 2025, cet imaginaire est plus familier que jamais, ce qui renouvelle la lecture du film : le contrôle de soi peut-il masquer une fuite en avant ? La question vaut autant pour le héros que pour le spectateur.

En France, la diffusion du film a consolidé son statut de référence discrète. Les ciné-clubs et les écoles l’utilisent volontiers pour analyse filmique, tant il illustre la cohérence scénario-découpage-montage. Les comparaisons avec des œuvres allemandes contemporaines (y compris Petzold) ont enrichi le débat sur l’épure. Côté public, le bouche-à-oreille l’a positionné comme une alternative exigeante aux thrillers de plateforme. Une manière de rappeler que l’adrénaline peut emprunter le chemin inverse du feu d’artifice.

Maya et son groupe ont animé plusieurs soirées “course & film”. Le rituel : séance, débrief, sortie running le lendemain sur un parcours urbain. Les membres y décrivent un phénomène récurrent : après le film, la ville semble plus nue, plus géométrique. Comme si la mise en scène avait recodé la perception des trottoirs, des virages, des distances. Ce témoignage, anecdotique mais parlant, confirme la puissance transformatrice d’un dispositif fondé sur le corps et la vitesse.

- 📰 Réception presse : précision, froideur assumée, tension organique.

- 👥 Public curieux : segmentation entre amateurs d’épure et fans de spectacle.

- 🏛️ Institutions : usage en étude de film dans les cursus audiovisuels.

- 🌍 Contexte 2025 : résonance avec la quantification de soi et les récits d’endurance.

- 🎟️ Diffusion : pérennité en festivals, ciné-clubs, plateformes de niche.

| Aspect de réception 📊 | Constat critique 📝 | Conséquence 💡 |

|---|---|---|

| Esthétique | Épure saluée, “froideur” débattue | Film-étalon pour l’analyse 🎓 |

| Narration | Répétition signifiante | Tension durable sans explosion ⏳ |

| Musique/Son | Usage parcimonieux | Immersion sensorielle 👂 |

| Personnage | Opaqueness volontaire | Distance critique maintenue 🧊 |

Insight final : un film de fond, qui gagne en résonance à mesure que se généralise la culture de la performance.

Conseils de visionnage, outils d’analyse et pistes pour prolonger Le Braqueur

L’expérience optimale repose sur des conditions de visionnage simples mais exigeantes : écran sans distraction, volume calibré pour percevoir les respirations, et disponibilité mentale pour “lire” les plans. Pour engager une Analyse cinématographique personnelle, un kit minimal suffit : noter les motifs (cadence, répétition), les variations (dégagements de cadre), et les points de bascule (signaux policiers). Ces repères transforment le visionnage en véritable étude de film, accessible à tous.

Pour ceux qui hésitent, une logique d’aide au choix s’impose. Si la préférence va au spectaculaire, d’autres titres rempliront mieux le cahier des charges. Si la curiosité porte sur la matérialité d’un geste criminel et la dramaturgie de l’endurance, Le Braqueur devient incontournable. En complément, des ressources en ligne (dossiers “analyses de séquences”, vidéos d’experts) enrichissent la compréhension, notamment sur les enjeux de découpage et de montage.

Maya et son club proposent un rituel en trois temps, facile à reproduire : 1) visionnage silencieux, 2) débrief focalisé sur trois scènes clés, 3) re-visionnage des mêmes scènes avec pause pour vérifier les hypothèses. Cette méthode crée une boucle productive, qui colle à l’esprit du film : répéter pour mieux comprendre, courir pour mieux mesurer, revoir pour mieux lire. À l’arrivée, la sensation d’avoir traversé un territoire mental autant qu’un récit policier.

- 🎧 Réglage audio fin : capter la respiration, nerf du film.

- 📝 Prendre des notes : motifs récurrents, variations, ruptures.

- ⏯️ Revoir trois scènes : un braquage, un entraînement, la traque.

- 🧭 Comparer avec un autre film : calibrer ses attentes et contextualiser.

- 📚 Consulter des dossiers CNC et écoles : formaliser l’analyse film.

| Outil 🧰 | Usage recommandé ✅ | Bénéfice 🎯 |

|---|---|---|

| Carnet de visionnage | Lister motifs/variations | Cartographie du récit 🗺️ |

| Lecture d’images | Arrêts sur cadres | Repérage des axes, durées 🕵️ |

| Comparaison | Collider “Le Braqueur”/“Heat” | Affiner l’attente 🎚️ |

| Ressources pro | Dossiers CNC, interviews | Vocabulaire précis 🎓 |

Insight final : avec un protocole simple, tout spectateur peut transformer son regard et faire de ce film une leçon de mise en scène appliquée.

Le Braqueur est-il basé sur une histoire vraie ?

Le film est adapté du roman de Martin Prinz, lui-même inspiré par un fait divers autrichien autour d’un coureur de fond braqueur. L’approche reste fictionnelle mais s’appuie sur des éléments réalistes (entraînement, repérages, exécution des hold-up).

Pourquoi la mise en scène paraît-elle si froide ?

Benjamin Heisenberg choisit l’épure : peu de dialogues, palette neutre, musique rare. Cette sobriété vise la précision et place le spectateur au plus près de la logique de performance, plutôt qu’au service d’un glamour du braquage.

À qui conseiller ce film ?

Aux amateurs de polars minimalistes, d’esthétiques réalistes et d’analyses narratives rigoureuses. Les spectateurs en quête d’explosions et de twists spectaculaires préféreront des titres comme Heat ou The Town.

Quels éléments observer pour une analyse filmique efficace ?

Repérer la répétition modulée des braquages, la relation entre course et fuite, la gestion des silences, et le rôle du son concret. Lier ces observations aux enjeux de montage et de découpage.

Le film a-t-il une place particulière en France ?

Oui, il est régulièrement étudié et défendu par la critique pour son dispositif minimaliste et sa cohérence dramaturgique, s’inscrivant dans une tradition européenne appréciée du public français exigeant.

Léna scrute les tendances des plateformes et repère les phénomènes séries avant tout le monde. Son ton vif et accessible lui permet de transmettre son enthousiasme sans jamais sacrifier la précision. Elle aime dénicher les talents émergents du petit écran.

-

Critiques1 semaine ago

Critiques1 semaine agochiara mastroianni et benoît poelvoorde : guide complet et recommandations pour tout savoir

-

Streaming1 semaine ago

Streaming1 semaine agogame of thrones ro : guide complet et recommandations pour bien débuter

-

Événements1 semaine ago

Événements1 semaine agodécouvrez les événements incontournables à Marseille ce soir

-

Divertissement1 semaine ago

Divertissement1 semaine agoguide complet des animes de combat : recommandations et découvertes incontournables

-

Événements1 semaine ago

Événements1 semaine agosorti du jour : découvrez les nouveautés incontournables de 2025

-

News1 semaine ago

News1 semaine agoAprès plusieurs années de développement, le nouveau complexe de cinéma du Maine-et-Loire est enfin prêt à accueillir les cinéphiles

Maya Henderson

15 novembre 2025 at 8h58

Le Braqueur est passionnant, une expérience visuelle intense qui change notre perception du crime.

Zéphyrin Orval

15 novembre 2025 at 12h09

Un film captivant avec une mise en scène minimaliste et une tension palpable du début à la fin.

Zyra Venturi

15 novembre 2025 at 12h09

Film captivant ! Sa sobriété crée une tension unique que j’ai rarement ressentie. À voir absolument.

Zéphyrin Luminaire

15 novembre 2025 at 12h09

Ce film épure les clichés, mais manque de chaleur émotionnelle.

Alaric Zephyr

15 novembre 2025 at 15h23

Un film intense qui plonge dans la psychologie du personnage.